|

le patois de la Vôge |

|

|

Face à l’incompréhension de mon interlocuteur, j'ai compris, en ce jour d'automne humide, que mes parents m'avaient légués, en plus d'une culture, des mots et des expressions à la saveur particulière. Pas à proprement parler un patois, non, mais seulement quelques bribes, entendues dans la bouche de leurs propres parents. En fait, ces mots, ILS LES CROYAIENT FRANCAIS. Je me suis alors mis à noter chaque terme, chaque tournure. Je me suis mis à chercher, à gratter, à fouiller. Mais soyons clair : aujourd’hui, les patois ont presque totalement disparu : c’est en tous cas vrai dans ma région d’origine de l’ouest des Vosges. Il est indéniable qu'un processus de lente désagrégation des langues locales a démarré il y a un siècle environ... processus qui touche aujourd'hui à sa fin. Nous vivons les derniers jours de dizaines d’idiomes en France. Le premier réflexe serait de tirer un trait rapide sur tout cela. Finalement, à quoi bon travailler sur des langues qui ont disparues ou qui se sont amalgamées avec le français ? Recherche de racines perdues ? Retour en arrière ?... Peut-être…, mais pas seulement. Je voudrais simplement reprendre ici

à mon compte les paroles d’Alain LITAIZE, grand spécialiste des dialectes

de la Lorraine romane : Puisque l'on étudie le langage des Peuhls, des Dogons ou de telle ou

telle "tribu" d'Amazonie ou de Nouvelle-Guinée, n'est-il pas

judicieux de nous intéresser aussi à ce qui nous est proche, à ce qui

nous concerne directement : ce que nous ont transmis nos prédécesseurs

[...]."

C’est précisément pour cela que nous ne nous posons pas de questions sur la langue que nous employons quotidiennement, et, par exemple, sur son influence sur notre mode de pensée. Exemple : en français, nous disons « j’AI un corps », ce qui implique

que nous pouvons en faire ce que nous voulons : le vendre, le remodeler

etc. Dans d’autres langues, on dira « je SUIS un corps » : là, évidemment,

il sera plus difficile d’en disposer avec détachement…

Aujourd’hui, qui se souvient que pendant la Révolution, la Convention, soucieuse de consolider la République "Une et Indivisible", avait voulu faire un sort aux langues locales ? Au départ de cette volonté, il y a une étude menée par l'évêque de Blois, l'abbé Grégoire, un lorrain. Celui-ci décide en 1790 de faire une enquête approfondie afin de connaître le nombre et l'étendue de ces patois dans le pays. La circulaire qu'il envoie aux autorités constituées, aux sociétés populaires et à toutes les communes de la République comprend 43 questions. Les réponses qu'il reçoit en 1790 et 1791 lui permettent de conclure que • au moins 6 millions de français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale • 6 autres millions ne sont pas capables de soutenir une conversation

suivie dans cette • et le nombre de ceux qui la parlent purement n'excède pas 3 millions. Grégoire ne donne aucun détail sur la manière dont il a calculé ces résultats (a t-il ou non inclus les femmes ? A t-il exclus les enfants ?). Quoi qu'il en soit, si en 1790, la population de la France était d'environ 25 millions d'habitants, on peut penser qu'il n'y avait que 12 Français sur 100 qui parlaient convenablement le français « national » et que moins de 1 sur 4 le comprenait...

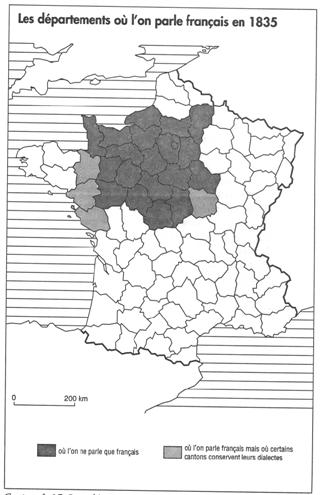

En 1973, dans son livre "Parler croquant" , Claude DUNETON refait ce même calcul en prenant comme période de référence non plus la fin du XVIIIème siècle mais le début du XX°s. et en précisant le mode de calcul : "Au total, les estimations démographiques comptent qu'en 1930, environ 17 millions de français parlaient autre chose en plus de la langue nationale [c'est-à-dire leur langue maternelle], parmi lesquels 14 millions d'Occitans et 1 million de Bretons. Compte tenu de l'exode rural qui, entre 1900 et 1930, a commencé à vider les campagnes au profit des villes (où le français était exclusivement parlé), de l'alphabétisation intensive, et des brassages de la guerre, on constate qu'il y avait bien plus de 17 millions de personnes qui parlaient une langue régionale au début du siècle. Une péréquation prudente fait passer le chiffre pour 1896 à environ 25 millions de Français pour qui la langue nationale était une langue étrangère. La France comptait en 1896 39 millions d'habitants. Où se trouvaient donc, au début du siècle, les 14 millions de personnes francophones qui restent ? Eh bien dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Toulouse et dans les provinces françaises depuis toujours (Pays de Loire, Bourgogne, Champagne et Ile-de-France). Or, comme la population de ces provinces était aux 3/4 formée de paysans, et que ces paysans, par la force des choses, étaient plutôt incultes, il est raisonnable de penser que nous devons encore soustraire du nombre de francophone plusieurs millions d'individus qui ne s'exprimaient que dans l'authentique patois picard ou champenois et qui ne participaient pas à la vie du français proprement dit. De soustraction en soustraction, qui, en France, parlait vraiment l'idiome national à l'état de langue maternelle ? Le peuple de Paris, la population autochtone des grandes villes et en général la grande bourgeoisie de toute la France. Disons, au plus, 5 à 6 millions de personnes. Si l'on veut bien considérer que ce chiffre inclut le prolétariat des villes et par conséquent une forte proportion d'illettrés, il est permis de se demander en définitive, qui parlait à cette époque le bon français ». Autre éclairage : la carte ci-contre, tirée de Weber , démontre s’il en est encore besoin que l’aire où était utilisé le français au XIX° siècle était finalement assez restreinte.

|

|

|

Mais je laisse Claude DUNETON poursuivre : « Il faut se rendre à l'évidence : la langue française, c'était au début du siècle la langue d'une infime minorité de la population française. C'est curieux à dire, mais la France n'est francophone que depuis cinquante ans à peine [en 1971, au moment où Claude DUNETON écrit cet ouvrage]... Ils ont tous été prêts à temps pour déchiffrer à temps l'avis de mobilisation générale et pour rédiger quelques petites lettres écrites depuis les tranchées de la Somme. Il est rassurant de penser que tous ceux des listes glorieuses des monuments de nos villages venaient de recevoir ce bain de culture avant d'aller mourir sur les champs de bataille. Ils ont eu beau agoniser en appelant leur mère en basque, en breton ou en occitan. On les entendait, parait-il, des nuits entières dans les barbelés, rendre l'âme en patois... mais ils sont morts français ! [...]". Cela se passe de commentaire.

Jusque très récemment, il n'y a donc pas eu une langue (le français) mais plusieurs langues (patois, dialectes etc.). Mais comment cela est-il possible dans un pays fondé depuis plus de 11 siècles ? Pour mieux comprendre ce phénomène, il est nécessaire de revenir un peu en arrière à une définition claire de ce que sont les patois et donc à une explication de leur formation. Je m’appuie là sur un texte d’Henriette WALTER ("Le français dans tous les sens", Edition Robert Laffont. 1994), que je reprends in extenso.

"Lorsqu'une langue se divise en variétés différentes, on a coutume d'utiliser les termes de dialectes ou de patois. C'est ainsi qu'on parle de dialectes ou de patois romans pour désigner les différents parlers, locaux ou régionaux, qui proviennent tous du latin de Rome. Ces patois romans étaient issus de la langue que parlaient les envahisseurs romains. Malheureusement, le terme de patois en est arrivé progressivement à évoquer dans l'esprit des gens l'idée trop souvent répétée d'un langage rudimentaire et dont certains vont même jusqu'à dire que "ce n'est pas une langue". Nous voilà loin de la définition des linguistes, pour qui un patois (roman) est au départ l'une des formes prises par le latin parlé dans une région donnée, sans y attacher le moindre jugement de valeur : un patois, c'est une langue. Le latin parlé en Gaule n'a pas abouti à une forme unique, mais s'est diversifié au cours des siècles en parlers différents. Il s'est fragmenté en variétés régionales, les dialectes : on dit qu'il s'est dialectisé. Lorsque cette diversification a été telle que le parler d'un village ne s'est plus confondu avec celui du village voisin, les linguistes parlent plus précisément de patois. Mais, à leurs yeux, il n'y a aucune hiérarchie de valeur à établir entre langue, dialecte et patois. Un patois et un dialecte ne sont pas moins dignes d'intérêt sur le plan linguistique, mais leur emploi est le plus souvent limité à un usage restreint et ils ne sont généralement parlés que sur des territoires peu étendus. C'est pourquoi l'idée reçue selon laquelle le patois serait du français déformé doit être vivement combattue et démentie. En réalité, le français, en tant que forme particulière prise par le latin parlé en Ile-de-France, était lui-même à l'origine un patois du latin ». Il est d’ailleurs assez facile de s’en convaincre. En effet, il suffit de rapprocher la carte de la page précédente (laquelle montre qu’au début du XIX°s. le français n’était parlé que dans une aire allant de l’Ile de France au Centre et à la Normandie) à une carte de la France de l’An Mil (voir page suivante) : ces deux cartes peuvent se superposer en grande partie. Cette carte montre très clairement ce qu’était la France il y a 1 000

ans : au final un espace restreint (l’Ile de France et l’Orléanais) à

partir duquel est parti le français. Car le français est ainsi issu du

francien. |

|

|

Je poursuis avec Henriette WALTER : « Si l'on constate que cette variété [le patois de l’Ile de France, c’est-à-dire des rois de France] s'est par la suite répandue dans les autres régions pour finalement s'imposer comme la langue du royaume de France, c'est uniquement pour des raisons liées aux institutions et à l'importance prise par la capitale sur les plans politique, économique et administratif. Les autres patois ont simplement eu moins de chance, en restant la langue

d'une seule région, voire d'un seul village. Il faut donc bien comprendre

que non seulement les patois ne sont pas du français déformé, mais que

le français n'est qu'un patois qui a réussi". |

| sommaire & contact |