| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |

| Auteur |

Message |

Outis

Animateur

Inscrit le: 07 Feb 2007

Messages: 3510

Lieu: Nissa

|

écrit le Thursday 15 May 08, 11:05 écrit le Thursday 15 May 08, 11:05 |

|

|

J'ai décidé de rendre justice à cet insecte mal-aimé dont la laideur est proverbiale, le pou.

celui de la tête  et celui du pubis et celui du pubis

D'autant plus que ses étranges rapports avec l'homme ont produit des devinettes et énigmes qui sont parmi les plus subtiles que je connaisse :

| Citation: | | Quel est l'animal qui marche sur la tête ? |

et sa variante :

| Citation: | | Quel est l'animal qui peut changer trois fois de sexe en moins d'une minute ? |

et la plus belle :

| Citation: | Le sage rencontra les trois enfants qui revenaient de la rivière, cannes à pêche sur l'épaule. Comme ils le saluaient, il leur demanda :

— Vous en avez attrapé beaucoup ?

— Pas mal. Plus que nous ne l'espérions.

— On peut voir ?

— Difficile. Ceux que nous avons attrapés nous les avons laissé là-bas et nous ne ramenons que ceux que nous n'avons pas attrapés.

Et les trois enfants partirent en riant.

Il s'écoula un certain temps avant que le sage ne rie à son tour …

… en comprenant que, faute de réussir à prendre du poisson, les gamins avaient passé leur temps à s'épouiller.

|

Science et Société

L'ordre des Phtiraptera (= les sans-ailes qui sont des pous), sous ordre des Anoplura (= ceux dont la queue est sans armes), auxquels appartiennent ces charmants animaux est riche de nombreuses espèces parasites à tendance vampire (suceurs de sang) dont les plus communes sont le pou de tête, Pediculus humanus, et le pou du pubis, Phtius pubis, plus couramment nommé morpion.

Si la pharmacopée propose aujourd'hui nombre de produits miraculeux permettant de se débarrasser de ces parasites tout en conservant cheveux et poils, les personnes manquant de moyens peuvent toujours recourir à la vieille technique de l'épouillage mutuel, souvenir touchant du temps où nous n'étions encore que des singes et où une grande partie de nos relations sociales et amoureuses étaient fondées sur cette pratique.

Aujourd'hui en France, le rôle social du pou est inséparable du débat sur la Carte Scolaire car il témoigne de l'influence néfaste qu'ont les enfants pauvres et/ou crépus (synonyme sales) sur les chères têtes blondes (synonyme propres) des beaux quartiers …

Étymologie

On remonte à un latin ancien pēdis, remplacé dès l'époque impériale par le diminutif pēdiculus (> fr. pédiculose « infection par les poux »). Mais c'est un autre diminutif, pēduc'lus, qui passera dans les langues romanes où il se reconnaît encore bien dans l'italien pidocchio ou dans le roumain păduche.

À l'ouest, l'érosion phonétique est plus forte : port. piolho, esp. piojo, prov. peolhs. L'ancien français a connu plus ou moins successivement des formes püil, peoil, pouil, cette dernière étant encore vivante dans les dérivés (pouilleux, pouillerie, épouiller, etc.).

Mais, pour le nom de l'animal lui-même, c'est le pluriel (poouz, pous > poux) qui a seul survécu et c'est sur lui qu'on a refait le singulier pou quand, cessant de n'être qu'une peste multiple (t'as des poux ?), on s'est intéressé à sa singularité (le pou est un insecte).

Les faux amis

L'évolution phonétique avait aussi conduit à pouil le latin pullus « petit d'un animal » qui s'était spécialisé à la basse-cour, nous donnant la poule et le poulet tandis que pouil était devenu le coq. Cette confusion déplorable a contribué au remplacement de ce « pouil » par « coq » mais il en reste des traces :

- pouillard « jeune perdreau ou faisan »

- pouillot « petit passereau »

- fier comme un pou (< comme un pouil, un coq)

Les noms du pou

Curieusement, il n'y a pas de nom eurindien du pou, chaque famille de langue ayant plus ou moins ses propres mots :

- le latin pēdis est isolé, les tentatives de l'expliquer par pēs, pedis « pied » ou pēdō « péter » n'ont aucun fondement sémantique et le rapprochement avec l'avestique pazdu- « petit insecte nuisible » peut n'être qu'un hasard.

- le grec ancien phtheír (φθείρ, φθειρός) atteste probablement de la croyance que les poux naissaient de la pourriture et est à mettre en rapport avec la racine *dʰgʷʰer- « détruire, gâter, souiller » (grec phtheírō « ruiner, gâter, pourrir », skr. a-kṣara- « impérissable »). En effet, un autre nom de l'animal, connu par une glose, est sáthraks (σάθραξ) qu'on peut rapprocher de sathrós (σαθρός) « en mauvaise santé, pourri ».

- à côté de keśakīṭa « insecte des cheveux », le sanskrit connaît aussi yūka, yūkā « pou » mais un rapport avec le germanique *yuk- « démanger » (all. jucken, anglo-sax. giccan > angl. itch) semble peu vraisemblable.

- le germanique commun *lūs- est bien attesté (all. Laus, angl. louse, norr. lús), il est probablement en rapport avec les formes celtiques qui supposent un *loves- : gallois lleuen, breton laou (à vérifier). |

|

|

|

|

Charles

Animateur

Inscrit le: 14 Nov 2004

Messages: 2524

Lieu: Düſſeldorf

|

écrit le Thursday 15 May 08, 11:57 écrit le Thursday 15 May 08, 11:57 |

|

|

| La racine slave du terme pour pou serait d'après Vasmer *vъšь, qui a donné le russe вошь /voch'/, polonais wesz, slovaque voš... et pourrait être rapprochée du balte (lituanien víevesa - pou). Certains ont essayé de mettre en relation cette racine avec la racine germanique en émettant l'hypothèse d'une racine commune *l'u-. |

|

|

|

|

José

Animateur

Inscrit le: 16 Oct 2006

Messages: 10945

Lieu: Lyon

|

écrit le Thursday 15 May 08, 17:21 écrit le Thursday 15 May 08, 17:21 |

|

|

Voilà un des plus beaux MDJ que j'aie lus depuis longtemps ! Même les photos présentent ces petites bêtes sous un profil presque avenant.

A propos de  louse, signalons qu'il fait son pluriel en lice, comme mouse. louse, signalons qu'il fait son pluriel en lice, comme mouse.

lousy : nul, moche, crado, dégueulasse lousy : nul, moche, crado, dégueulasse |

|

|

|

|

ramon

Animateur

Inscrit le: 13 Jan 2005

Messages: 1395

Lieu: Barcelone, Espagne

|

écrit le Thursday 15 May 08, 21:04 écrit le Thursday 15 May 08, 21:04 |

|

|

Celui de la tête:  piojo, piojo,  poll poll

Celui du pubis:  ladilla, ladilla,  lladella ou cabra lladella ou cabra |

|

|

|

|

András

Animateur

Inscrit le: 20 Nov 2006

Messages: 1488

Lieu: Timişoara, Roumanie

|

écrit le Thursday 15 May 08, 22:26 écrit le Thursday 15 May 08, 22:26 |

|

|

Les descendants les plus proches du pēdiculus > pēduc'lus latin sont l'aroumain piduclju et le méglénoroumain piducl'u, les deux prononcés [pi'dukʎu].

hongrois: tetű, avec un pluriel irrégulier, tetvek hongrois: tetű, avec un pluriel irrégulier, tetvek

pou de la tête: hajtetű [pou des cheveux]

pou du pubis: lapostetű [pou plat]

pou des vêtements (celui qui provoque le typhus): ruhatetű |

|

|

|

|

meuuh

Inscrit le: 12 Jun 2006

Messages: 982

Lieu: Mie en ole opaštuja Karjalašša

|

écrit le Thursday 15 May 08, 23:12 écrit le Thursday 15 May 08, 23:12 |

|

|

| Le hongrois est peut-être à rapprocher du finnois täi (pou)... |

|

|

|

|

Outis

Animateur

Inscrit le: 07 Feb 2007

Messages: 3510

Lieu: Nissa

|

écrit le Friday 16 May 08, 8:57 écrit le Friday 16 May 08, 8:57 |

|

|

J'ai un peu plus de précision sur les formes eurindiennes. D'après Matasovic, les formes celtiques reposent sur un thème *luwā :

| Citation: | Middle Welsh: llau [p]; lleuen [Singulative]

Middle Breton: louenn

Cornish: lewen(ki) gl. pediculus (OCo.), MoCo. low |

qui, avec les formes germaniques (*lū-s), permet de reconstituer un eurindien *leu-h₂-.

À partir de là, Pokorny, invoquant un tabou linguistique pour justifier les profondes divergences, met beaucoup de formes (indo-iranien, slave) dans un même sac où il est difficile de le suivre, sauf sur un point :

Le tokharien B luwa (pl. lwāsa) « animal » laisse penser qu'il s'agit là du sens premier (« j'ai des p'tites bêtes »). À l'appui de ce point de vue, un argument : le danois dyr « animal » (cp. all. Tier) signifierait aussi « pou ». |

|

|

|

|

giòrss

Inscrit le: 02 Aug 2007

Messages: 2778

Lieu: Barge - Piemont

|

écrit le Sunday 18 May 08, 0:30 écrit le Sunday 18 May 08, 0:30 |

|

|

| En piemontais se prononce encore comme chez vous autrefois: "pouil". |

|

|

|

|

jacklouis

Inscrit le: 26 Dec 2006

Messages: 259

Lieu: Québec (canada)

|

écrit le Saturday 21 Jun 08, 6:34 écrit le Saturday 21 Jun 08, 6:34 |

|

|

En Poitou, les poux se nomment "poï", et leurs oeufs, lentes, fixés sur un pédicelle tout près du cuir chevelu sont plus facilement détectables que les insectes eux-mêmes.

Est-il possible que ce nom de "lentes soit en relation avec les mots anglais et allemand "louse" et "laus" ?

Voici quelques lignes à ce sujet, tirées de l'

HISTOIRE DE POUX !!!!!! QU'EST-CE QU'UN POU ?

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Version HTML

| Citation: | Les femelles pondent 4 à10 oeufs par jour pendant 1 mois (appelés «lentes»)qui mesurent environ 0,8mm et qu'elles fixent sur le cheveu lors de la ponte à l'aide d'une substance collante, la spumaline. 18 jours seulement après la ponte, les poux sont adultes et capables de se reproduire ce qui

explique leur pullulation et la très grande vitesse de contamination de l'environnement proche. |

|

|

|

|

|

Outis

Animateur

Inscrit le: 07 Feb 2007

Messages: 3510

Lieu: Nissa

|

écrit le Saturday 21 Jun 08, 9:13 écrit le Saturday 21 Jun 08, 9:13 |

|

|

| jacklouis a écrit: | | Est-il possible que ce nom de "lentes soit en relation avec les mots anglais et allemand "louse" et "laus" ? |

Non. |

|

|

|

|

giòrss

Inscrit le: 02 Aug 2007

Messages: 2778

Lieu: Barge - Piemont

|

écrit le Saturday 21 Jun 08, 11:45 écrit le Saturday 21 Jun 08, 11:45 |

|

|

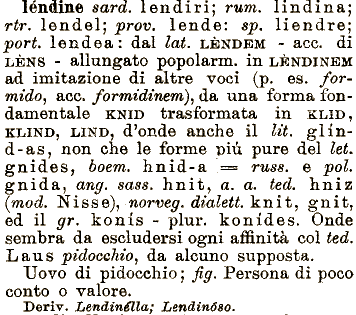

En Piémont, les oeufs se nomment "léndërne" (il faut proncer la dernière "e").

Italien: "lendini"

Voir www.etimo.it

ici Pianigiani exclut une relation avec le mot allemand

Voir aussi

"lente"

en Tresor de la Langue Française Informatisé

| Citation: | Étymol. et Hist. Fin XIe s. lentres (RASCHI, Gl., éd. A. Darmesteter et D. S. Blondheim, t. 1, § 634); ca 1180 (Proverbe au vilain, 221 ds T.-L.); 1227 (GUILLAUME LE CLERC, Besant de Dieu, éd. P. Ruelle, 1362). Du lat. vulg. *lenditem (class. lens, -dis) « lente, œuf de pou »; le b. lat. lendinem « id. », postulé par l'ital., le logoudorien lendine, l'esp. liendre est att. par MARCELLUS EMPIRICUS, v. NIEDERMANN ds Arch. rom. t. 5, 1921, p. 442; le lat. class. lens, -dis s'est conservé dans le Nord de la Picardie, la Wallonie et dans l'Est jusqu'en franco-provençal.

|

Je veux vous faire noter une solution commune de la latinité occidentale:

- anc. piém. léndrëne

- anc .fr. lentres

- esp. liendres

Dernière édition par giòrss le Saturday 21 Jun 08, 14:07; édité 3 fois |

|

|

|

|

dubsar

Inscrit le: 07 May 2007

Messages: 448

Lieu: Altkirch (F68)

|

écrit le Saturday 21 Jun 08, 12:11 écrit le Saturday 21 Jun 08, 12:11 |

|

|

En alsacien le pou de tête c'est "e lüüs", la lente c'est "e niss".

Le pou de pubis, le morpion c'est "e arsch kaafer" (admirez la poésie du mot, mais on est sous la ceinture).

Une vieille blague de carabin alsacien : un chirurgien en enlevant un appendice dérape du couteau et coupe les pendentes du patient. Il envoie son assistant chercher deux petites pommes de terre à la cuisine et les greffe à leur place. A la visite de contrôle, le patient est satisfait mais avec un petit bémol : "vorhehr haw-ich immer arsch kaafer ghet, awer jetz sin's hardepfel kaafer wore!" (autrefois j'avais des morpions mais maintenant ce sont devenus des doryphores) |

|

|

|

|

embatérienne

Animateur

Inscrit le: 11 Mar 2011

Messages: 3875

Lieu: Paris

|

écrit le Wednesday 30 Jan 13, 22:39 écrit le Wednesday 30 Jan 13, 22:39 |

|

|

| Outis a écrit: | | L'ordre des Phtiraptera (= les sans-ailes qui sont des pous), sous ordre des Anoplura (= ceux dont la queue est sans armes), auxquels appartiennent ces charmants animaux est riche de nombreuses espèces parasites à tendance vampire (suceurs de sang) dont les plus communes sont le pou de tête, Pediculus humanus, et le pou du pubis, Phtius pubis, plus couramment nommé morpion. |

Sous le titre De profundis morpionibus, le Canard enchaîné de ce jour consacre un article assez rigolo à la disparition progressive du morpion, pour cause de destruction massive de son habitat naturel (en raison de la mode de l'épilation pubienne). Le Canard écrit : « Malgré ce latin de fantaisie, la véritable étymologie du mot, d’après Le Robert, est tout un poème : attesté dès 1532, ce terme d’argot militaire vient de « mord-pion », qui mord les fantassins. » En fait, le Canard s'est contenté de lire le Petit Robert. Le TLFi indique :

| Citation: | | Étymol. et Hist. 1. 1532 «pou du pubis» (Rabelais, Pantagruel, éd. V. L. Saulnier, ch. 17, p.141); 2. 1654 «gueux adolescent» (ds Esn.), à nouv. en 1866 «gamin importun» (Delvau, p.260, s.v. morbaque); 3. 1924 «jeu» (ds Esn.). Comp. de mordre* et de pion* au sens de «pou», att. en wallon au xves. (v. FEW t.8, p.146a), donc littéralement «le pou qui mord». |

Le DHLF hésite entre le pou qui mord ou celui qui mord le soldat, et rappelle aussi l'hypothèse de Guiraud qui fait intervenir le verbe pionner, piquer, doublet de piocher, pioter, pour en faire un pou qui pique (c'est peu clair, puisqu'on a plutôt alors un mord-pique).

Ménage tourne aussi autour des mêmes idées :

|

|

|

|

|

dawance

Inscrit le: 06 Nov 2007

Messages: 1895

Lieu: Ardenne (belge)

|

écrit le Thursday 31 Jan 13, 13:16 écrit le Thursday 31 Jan 13, 13:16 |

|

|

morpion se dit en wallon pèyon.

Voir le dial. belgo romans ici.

Haust: | Citation: | | abréviation de mwèrpèyon, insecte qui mord les fantassins (a.fr. pion, peon, piéton, fantassin, lat. pĕdōnem, qui a de longs pieds). |

Il me semble donc que le TLF se trompe. Tout au plus fr. pion dérive de w. pèyon.

La traduction "littérale" du wallon par le TLF, "pou qui mord" est inexacte: littéralement, c'est "(il) mord-pion".

Un mot composé wallon commençant par un verbe attend un complément d'objet direct (ex: bourtodju) ou un adverbe. Je me trompe?

Avec un jeu de mot, w. mwèrt-pèyon pourrait signifier "un morpion mort"...

Dernière édition par dawance le Friday 01 Feb 13, 13:24; édité 1 fois |

|

|

|

|

dawance

Inscrit le: 06 Nov 2007

Messages: 1895

Lieu: Ardenne (belge)

|

écrit le Friday 01 Feb 13, 11:35 écrit le Friday 01 Feb 13, 11:35 |

|

|

Rabelais, 1532: | Citation: | Ce fut icy que apparut la vertuz

De quatre preux et vaillans champions,

Qui non d'harnoys, mais de bon sens vestuz,

Comme Fabie ou les deux Scipions,

Firent six cens soixante morpions,

Puissans ribaulx, brusler comme une escorce :

Prenez y tous, roys, ducz, rocz, et pions,

Enseignement, que engin mieulx vault que force |

Il n'apparaît qu'une fois dans son œuvre.

Autre version: | Citation: | Ce fut icy, que à l'honneur de Bacchus

Fut bancqueté par quatre bons pyons,

Qui gayement, tous mirent abaz culz,

Soupples de rains comme beaux carpions.

Lors y perdit rables et cro(u)pions,

Maistre levrault, quand chascun si efforce :

Sel et vinaigre, ainsi que scorpions,

Le poursuyvoient, dont en eurent l'estorce. |

Note: pyon signifie ici buveur.

pion = buveur est confirmé par Van Daele. |

|

|

|

|

|